トップページ > キャリアパス > 探究学習が未来を拓く - 「好き」を追求し、総合型選抜で志望校合格へ | 榎橘径徒さん

探究学習が未来を拓く - 「好き」を追求し、総合型選抜で志望校合格へ | 榎橘径徒さん

「好き」を追求した高校時代の探究学習が、大学合格へと繋がった榎橘さん。陸上競技の経験とバイオメカニクス研究への熱意が、どのように未来を切り拓いたのかを探ります。

プロフィール

・出身校: ドルトン東京学園高等部

・部 活: 陸上(専門:400m)

・卒業年: 2024年度

・進学先: 立教大学 スポーツウエルネス学部

立教大学スポーツウエルネス学部を選んだ理由

将来やりたいことが2つあり、それを実現できるのがこの学部しかないと思ったからです。

1つ目は「バイオメカニクス(動作解析)」です。私は陸上競技をしているのですが、「速く走るためにどういった動きをすればいいのか」を数学的に分析することに興味があります。

2つ目は、選手生命が終わった後のセカンドキャリアとして、コーチングの分野でスポーツを通して社会に貢献したいという思いです。社会の仕組みやコーチングにおける金銭問題、人とのコミュニケーションなどを考えた時に、スポーツウエルネス学部が掲げる「スポーツを通して社会を幸せにする」という考え方に共感しました。

バイオメカニクスとセカンドキャリア、どちらも学べる環境だったので、ここを選びました。

1. 高校時代の探究学習について

1-1. 高校での探究学習で研究していたテーマ

高校1年生では、「メディシンボールを投げることと50m走のタイムが比例するのか」を研究しました。高校2年生では、「陸上競技の経験者と非経験者で走り方に違いはあるのか」を研究。そして高校3年生では、私自身が耳が聞こえないという特性を持っていることから、「音楽のリズムが速い音と遅い音で、50m走のタイムは変わるのか」という研究を行いました。

1-2. テーマを選んだきっかけや、ご自身の興味・関心との繋がり

1年生の時のメディシンボールの研究は、私自身がメディシンボールを使うトレーニングが苦手で、「なぜ飛ばないのか」疑問に思ったことがきっかけです。そもそも陸上において「メディシンボールのトレーニングは足が速くなるために必要なのか」という疑問から研究が始まりました。

2年生では、「決められた練習メニューばかりで良いのか」と疑問を持ったことがきっかけです。より成果を出すには、自分で考えて練習することも必要不可欠だと感じ、非経験者と走り方を比較することで「足が速くなる」ということ自体を論理的に説明できるようになるために研究を始めました。

3年生のテーマは、音が聞こえる空間と聞こえない空間の両方を体験する中で、自分は”音が聞こえない状態の方が集中しやすい”と感じたことがきっかけです。自分のパフォーマンスには音が何かしら関連するのではないかと思い、研究を始めました。

1-3. 陸上の経験と研究テーマへの影響

陸上競技の経験は、研究テーマに大きく影響しました。まずバイオメカニクスに興味を持ったのも、中学1年生で陸上を始めた時に当時所属していたクラブチームのコーチが早稲田大学スポーツ科学部出身の方で、そのコーチからバイオメカニクスの話を聞いたことです。指導を受けるときも感覚的な部分だけでなく動作解析の視点でも話があり、その頃から興味がありました。

動作解析は陸上競技と結びつくことが多いので、もし他の競技をしていたらそもそも興味を持たなかったかもしれません。バイオメカニクスを通して、「自分のパフォーマンスを向上させたい、苦手な分野を克服したい」という思いが研究テーマに繋がりました。

1-4. 最初に“バイオメカニクス”という言葉を聞いた時は、どう思いましたか?

最初に聞いた時はカタカナなので、未知の世界の言葉だと感じました 。中学生くらいの時はカタカナというと「かっこいい」というイメージがあったので、「なんかかっこいいやつだな」と思っていました(笑)

1-5. 高校でバイオメカニクスに携わるまでに、自分で調べたりしましたか?

はい、コーチにも教えてもらいましたし調べもしました。「バイオメカニクスは、動作を数学的に見ること」と知ってからは、陸上に対して結果や感覚だけで判断するのではなく、動作を数字で見たり、数字では見えないが足が少し潰れているなど、感覚とデータと映像を掛け合わせて見るという意識をするようになりました。

1-6. バイオメカニクスに難しい印象はありませんでしたか?

もちろん難しいです (笑)でも、私はやはり足を速くすることやその理由を研究することがとても好きです

。陸上の動画を見たり、自分の走りで「ここが崩れているな」と見る習慣があるので、“難しさ”という壁は“好き”という気持ちで乗り越えられるのかなと思います。

2. 研究プロセスと成長の軌跡

2-1. 研究プロセスについて

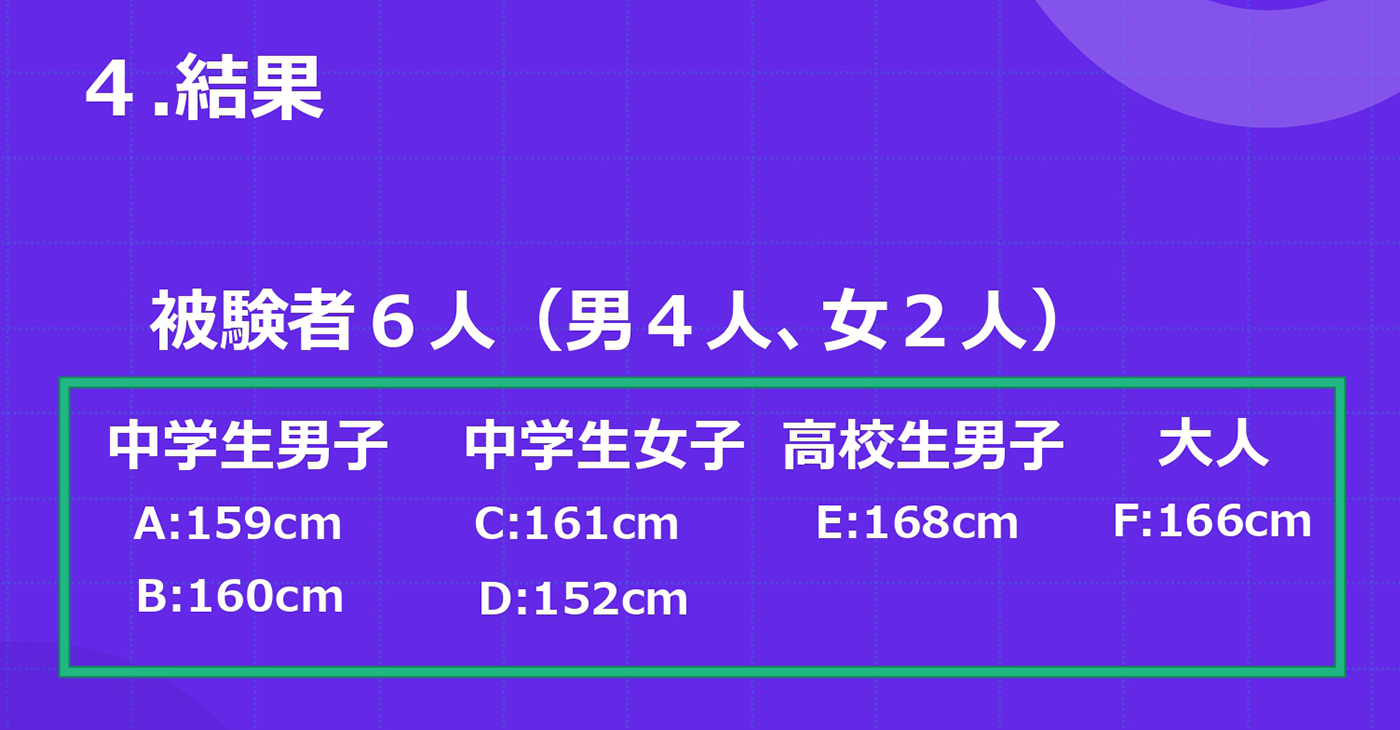

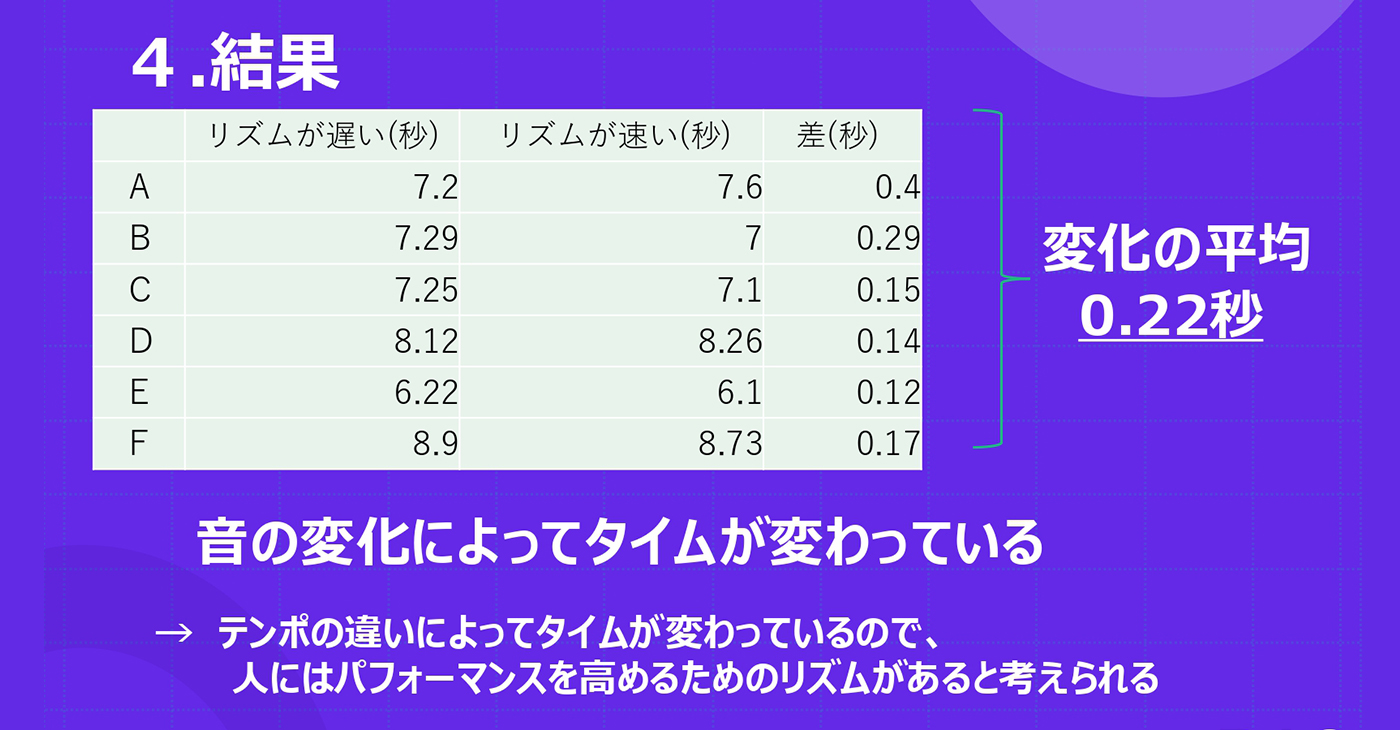

高校3年生の研究を代表して紹介します。まず「耳が聞こえないことで集中しやすいのは音の影響があるのではないか」という仮説から、「リズムが遅い音(BPM40)と速い音(BPM180)で50m走のタイムが変わるか」を検証しました。タイムだけでなく、ピッチ(1秒あたりの回転数)やストライド(1歩の長さ)、本人の感想なども合わせて分析しました。実験は、スタート地点から3m、25m、47m地点と区間を分けて行い、中学男子、中学女子、高校男子、大人と幅広い層を対象にしました。結果として、リズムの遅い時と速い時でタイムに0.2秒の差が出ました。これは距離に換算すると2mにもなり、陸上競技においては大きな差です。このことから、人にはそれぞれ自分の中のリズムが存在し、それが動作分析における角度の変化などに影響を与え、タイムが変わるということが分かりました。

例えば、あるAさんの場合は、ゆったりした音だと自分のタイミングで走りやすく、集中できるためタイムが速くなりました。SPLYZA

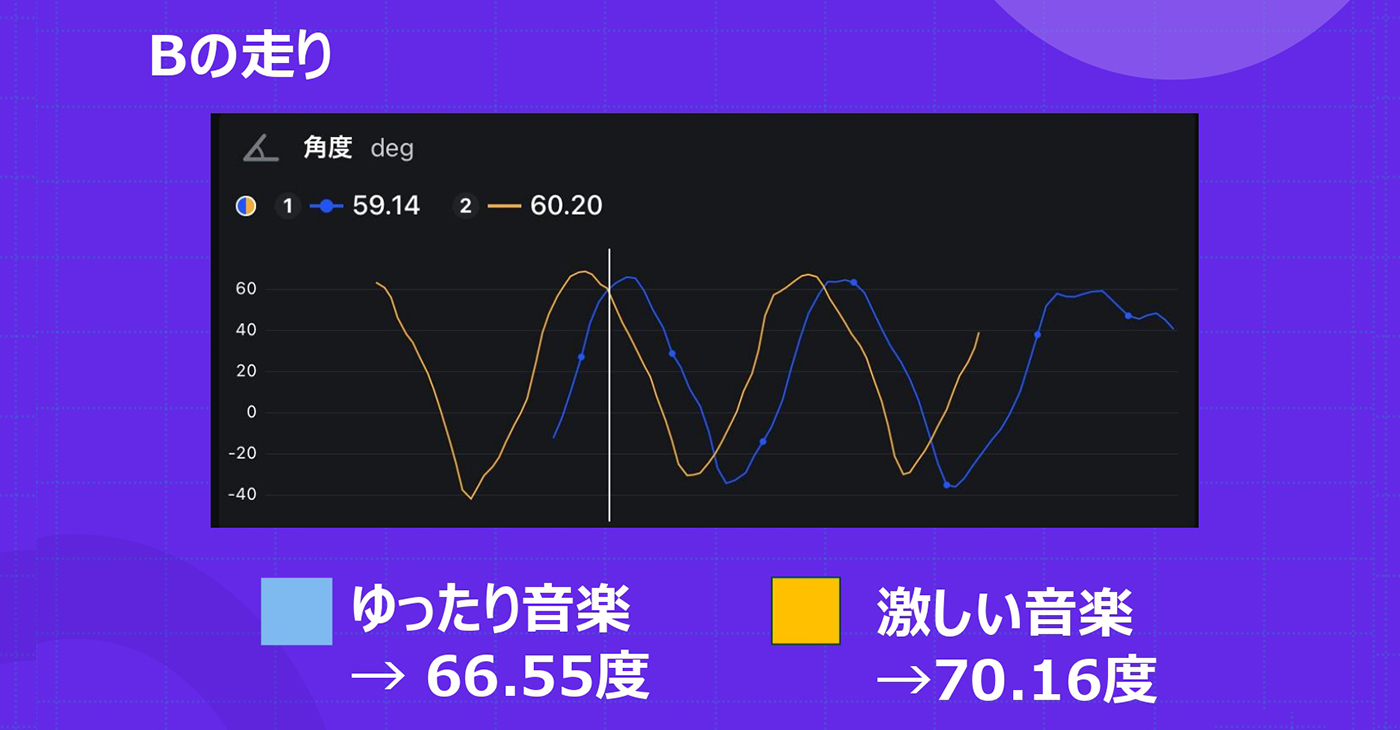

Motionを使った動作解析では、接地した瞬間の腰の高さの変化が少ない、つまり腰が潰れずに走れていることが分かりました。一方で、Bさんの場合は激しい音の方が気持ちよく走れ、タイムが速くなりました。動作解析では、激しい音の時の方が太ももの角度が上がり、しっかり地面から反発が得られていることが分かりました。

2-2. 研究を進める上で、特に大変だったこと、苦労したことはなんですか?

特に大変だったのは、SPLYZA

Motionで解析する際に「どの観点で変化を見るべきか」適切な測定箇所を探すことでした。これを乗り越えるためには、当時授業を担当してくれていた陸上経験者でもある小林トーマス周平先生(写真左)やコーチなど、陸上の知識を持っている人に相談し、情報量を増やすことで解決に導きました。

2-3. 研究を通して一番印象に残っていることを教えてください

音の変化によってタイムが変わることはもちろんですが、AさんとBさんの結果が示すように、人それぞれに自分の中のリズムが存在し、それによって動作やタイムに影響が出るという発見が最も印象に残っています。

2-4. 研究を通してどのようなところが”成長した”と感じますか?

最も成長したと感じるのは、バイオメカニクスという分野に対して自信を持てるようになったことです。さまざまな課題にぶつかりながらも自分で研究し、導き出す力を知ることができたのは、大学生活にも良い影響を与えています。

また、この研究を通して、陸上競技に対する考え方も良い方向に変化しました。以前は「メディシンボールを投げていれば足が速くなる」というような、よく出回っている情報をそのまま信じていましたが、研究を通して「メディシンボールを投げることが足の速さにつながるのではなく、こういうポジションで投げることが重要なんだ」と動作解析から理解し、本質を意識して練習に取り組めるようになりました。その結果、実際に足も速くなったのでとても良かったと思っています。

3. SPLYZA Motionの活用について

3-1. 具体的な SPLYZA Motionの活用方法

SPLYZA Motionは、主にデータ分析に活用しました。例えば「こういうことをしたら足が速くなる」という仮説を立てても、データがなければただの感想に過ぎません。SPLYZA

Motionを使って客観的なデータを出すことで、仮説を証明することができました。

具体的には、「距離」の計測機能を使ってストライドの変化や地面と体の重心の距離の変化を、また「角度」の計測機能を使って太ももの角度の変化を、さまざまな条件で定量化しました。

3-2. SPLYZA Motionの印象に残っている機能を教えてください

マーカーを装着したり専門的な施設を要したりすることなく、動画を撮ってアプリに取り込むだけで解析できたことです。また、他の類似アプリを使用したこともありましたが、SPLYZA

Motionが一番シンプルで分かりやすく、操作性にも優れていると感じました。

3-3. SPLYZA Motionが「もっとこうだったら良かったのに」と感じたことはありますか?

私が高校を卒業した後、SPLYZA

Motionが3Dに対応したと聞いた時は、「なぜ自分の時に3Dがなかったんだ!」と思いました(笑)。色々な角度からビデオを撮って分析していたので、3D機能があればもっと効率的に研究を進められたのにと感じました。

3-4. SPLYZA Motionがなかったら、この研究はどうなっていたと思いますか?

そもそも今回のテーマのような本格的な研究は行っていなかったと思います。このような研究はきっかけがないとやらないものですし、やっていたとしても深くまで追求せずに周りの意見に流されたり、コーチの解説を聞いて「そうなんだ」で終わってしまっていたかもしれません。SPLYZA

Motionがあったからこそ、このような探究的な学びの機会を得られたと思っています。

3-5. モーションキャプチャアプリが教育活動に活用されることへの印象を教えてください

SPLYZA Motionは探究学習において非常に有効なツールです。ただ、生徒自身に研究に対する「熱意」も必要だと思っています。ただツールがあるだけでは意味がなく、SPLYZA

Motionのようなツールを使って「何を実現したいのか」という熱意がまずは一番重要だと思っています。

4. 大学受験について|総合型選抜

4-1. 総合型選抜の受験で探究学習で研究したことについてはお話しされましたか?

はい。面接では、これまでの3つの研究テーマを簡単に説明し、なぜその研究を行ったのかという理由を伝えました。まさにこのインタビューの質問のような探究活動のプロセスや、将来にどう影響したかといった内容を話しました。

4-2. 特にアピールしたポイントはどこですか?

SPLYZA

MotionのようなICTツールを活用し、具体的なデータに基づいて成果を出したことです。「バイオメカニクスを通して大学で学びたい」という熱意を伝える上で、高校で実際にバイオメカニクスを使って実験した、という証明になりました。

4-3. どの点が大学側に評価されたと感じますか?

ただ「調べました」だけではなく、ツールを使って研究を行ってきちんと成果を出している点が評価されたと感じています。立教大学に限らず、成果を出し切ることが重要なんじゃないかなと思います。

4-4. SPLYZA MotionのようなICTツールを活用した経験は、アピールポイントになりましたか?

はい、非常に大きなアピールポイントになりました。総合型選抜では、過去の経験と将来の目標に一貫性があることが求められると思っています。SPLYZA

Motionを使ってバイオメカニクスに触れ、研究をしたという経験は、大学で「この分野を学びたい」という熱意を伝える強力な証明となりました。

4-5. 探究学習の経験は、大学合格にどの程度影響したと感じますか?

主観ですが、大学合格には4割くらいの比重を占めていたと思います。一次選考の書類審査で研究内容を詳しく記述していたため、二次選考の面接ではそれほど深く質問されませんでした。ですが、合格の土台となったのは間違いありません。

5. 探究学習の経験を振り返って

5-1. 「スポーツ×探究」という活動を通して最も学びになったことを教えてください

最も大きな学びは、「自分のやりたいことをやる」という当たり前のことの重要性です。探究学習では、簡単なテーマに流れがちですが、困難があっても本当に自分がやりたいことに取り組み、それをしっかりやり切ることが将来に繋がると学びました。

5-2. この探究学習での経験は、将来につながると思いますか?

はい、つながると思います。実際に、探究活動は将来の目標を見つける上で非常に大きな意味がありました。一般受験に必要な勉強だけでは目標が見えにくくなってしまいますが、探究活動は、未知の分野を探究しやればやるほど成果が出ます。自分の将来や目標が見えるようになってくるメリットもあると感じていて、私は実際に「バイオメカニクスを極めたい」という具体的な目標ができました。この目標ができたから、立教大学のスポーツウエルネス学部を目指すようになり、進路に直結したと感じています。

6. 今後の目標

6-1. 今後の目標を教えてください

大学生活では、まずきちんと大学を卒業すること、そして陸上競技も諦めずに続けたいです。大学でバイオメカニクスを通した授業が多くなるので、SPLYZA

Motionで培った情熱を忘れずにやり抜き、研究の成果を陸上競技に活かして、自分の目指すところまで真っ直ぐに進んでいきたいと思っています。