大阪体育大学浪商高等学校 保健体育科 体育授業

大阪体育大学浪商高等学校は、スポーツ科学領域の2コース「進学スポーツ」「探究スポーツ」において、スポーツを通じて生徒がVUCAの時代を生き抜くために必要な「課題発見・解決力」「情報収集力」「主体性」などを養うことを目的に、SPLYZA

Teams / SPLYZA

Motionを導入し、体育の授業で積極的に活用中。

学校概要

大阪府泉南郡熊取町に所在する大阪体育大学の併設型中高一貫校。コースとして"進学・未来型探究領域"の3コース「進学アドバンス」「進学グローバル」「探究キャリア」と、"スポーツ科学領域"の2コース「進学スポーツ」「探究スポーツ」の5つのコースを設置。また、部活動にも力を入れており、複数の競技において全国大会や国際大会へ出場するなどの成果も挙げている。

ICT環境

| 配布端末 | : iPad(セルラーモデル) *家庭への持ち帰り可能 |

| 導入ソフト | : SPLYZA Teams / SPLYZA Motion / メタモジ / Classi |

| 対象コース | : スポーツ科学領域 (進学スポーツ / 探究スポーツ) |

担当教員紹介

大阪体育大学浪商高等学校 保健体育科: 山中晃司 氏

大阪体育大学卒・大阪府立学校保健体育科教員

- 大阪府教育庁保健体育課指導主事

- 大阪府府民文化部文化・スポーツ室主査

- 大阪体育大学浪商中学校高等学校保健体育科教員

府立学校では、観点別評価及び探究活動の研究と実践。教育庁及び府庁では安全や健康、スポーツの普及と振興をテーマに、学校や地域、プロスポーツや五輪から幼児・児童のスポーツ活動までを担当。

大阪体育大学浪商高等学校 保健体育科: 浦久保和哉 氏

金沢大学教育学部卒・大阪体育大学大学院修了・県立高校保健体育教諭(非常勤教諭)・大学(非常勤講師)

- 三菱総合研究所/笹川スポーツ財団/スポーツコンサルティング会社/東京マラソン財団

- 大阪体育大学スポーツ局統括ディレクター

- 大阪体育大浪商高等学校保健体育科教員(非常勤)

スポーツにおけるマネジメントやマーケティングの幅広い実務の実践にそれらの経験を生かした、大学での出講や講演・研修会などを通じた教育や人材育成、啓発活動などにも取り組む。

スポーツ科学領域の紹介

スポーツに関する科学的知識や技能を学び、競技力向上や指導力の育成を目的としたカリキュラムを提供するコース。競技力向上だけでなく、スポーツに関する幅広い知識や実践力を養うための以下のような特色あるプログラムを実施。将来的に指導者やトレーナーをめざす生徒にも適した環境が整っている。また、大阪体育大学への進学を視野に入れた教育が特徴。

大阪体育大学との連携授業

大阪体育大学の教授や専門家の監修した授業を展開し、他校にはない進んだスポーツ科学を高校時代から学ぶことが可能。また、大学の施設を利用した実習も行われ、実践的な学びも実現。

「スポーツ分析アプリ」を活用したスポーツ探究

SPLYZAが提供する映像分析ツール「SPLYZA Teams」とAIによるマーカーレス3D動作分析アプリ「SPLYZA

Motion」を活用し、極めて高い専門性と、それらの活用や応用ができる主体性と実践力を養う教育を展開。なお「SPLYZA

Motion」は2020年に大阪体育大学浪商高等学校と株式会社SPLYZAが共同開発した。

ICTツールを活用するための学校全体課題

「体育授業」にICTツールを活用しようと思ったきっかけ

山中先生:

従来の教育やスポーツ指導では、フィードバックが主観的で具体性に欠け、捉え方に差が生じることが課題となっていました。また、身体の動きを正確に記録・分析することも難しく、振り返りや改善が十分に行うのが困難でした。そこでICTツールを活用し、パフォーマンスを数値化・可視化することで、生徒が成長を実感しやすくすると共に、学習の効率化が図れるのではないかと考えました。

その中で特に、SPLYZA Teams / SPLYZA

Motionは、生徒自身が学習実績を蓄積・モニタリングでき、理解や習熟度の向上につながることが期待されました。更に、教員もリアルタイムで学習状況を把握できるため、より効果的な指導やフィードバックが可能となり、授業の効率化や教育の質の向上にもつながると考え、導入に至りました。

具体的な活用事例の紹介

利用ツール

・映像分析ツール「SPLYZA Teams」

・AIによるマーカーレス3D動作分析アプリ「SPLYZA Motion」

具体的な単元紹介:

ICTツールを活用しながら体育でも「主体的・対話的で深い学び」の実現を図っている。特に、「思考・判断・表現」という評価に関して、体育の場合、今までは「技能」に重点を置きがちだった。運動が得意でない生徒でも「思考・判断・表現」の観点で積極的にアプローチできるようになってもらえる"工夫"を取り入れている。

運動の観点(主観と客観・着眼点)」を単元目標としており、今後VUCA(*)の時代を生き抜くために求められる「課題発見・解決力」や「情報収集力」「主体性」などを身に付けることを狙いとしている。

*VUCA(ブーカ)…Volatility(変動性)・Uncertainty(不確実性)・Complexity(複雑性)・Ambiguity(曖昧性)の頭文字を取った言葉で、社会・ビジネスにおいて未来の予測が難しくなる状況のことを表す。

▪️タイトル

1年生「スポーツ概論」

テーマ:側転動作の習熟学習

▪️説明文

1年生は、ipadでの撮影やスプライザの使用方法から学習内容に組みこみながら、それらを使うための基盤づくりから取り組みます。単元の中盤からは「側転動作」という比較的単純な指定動作で、グループ活動を通じた習熟度学習に取り組み、その成果を最終発表します。

*フローによっては、複数の授業時間に分けて実施する場合もあります。

側方倒立回転の実践はわずか3時限で、運動できる回数も限られていたが、全くできなかった生徒が回転できるようになるなど、ほぼ全員が上達を実感した。また、これまで抽象的だった技術説明を生徒自身が具体的に説明できるようになり、理解が深まったことで、モチベーションや達成感の向上にもつながった。

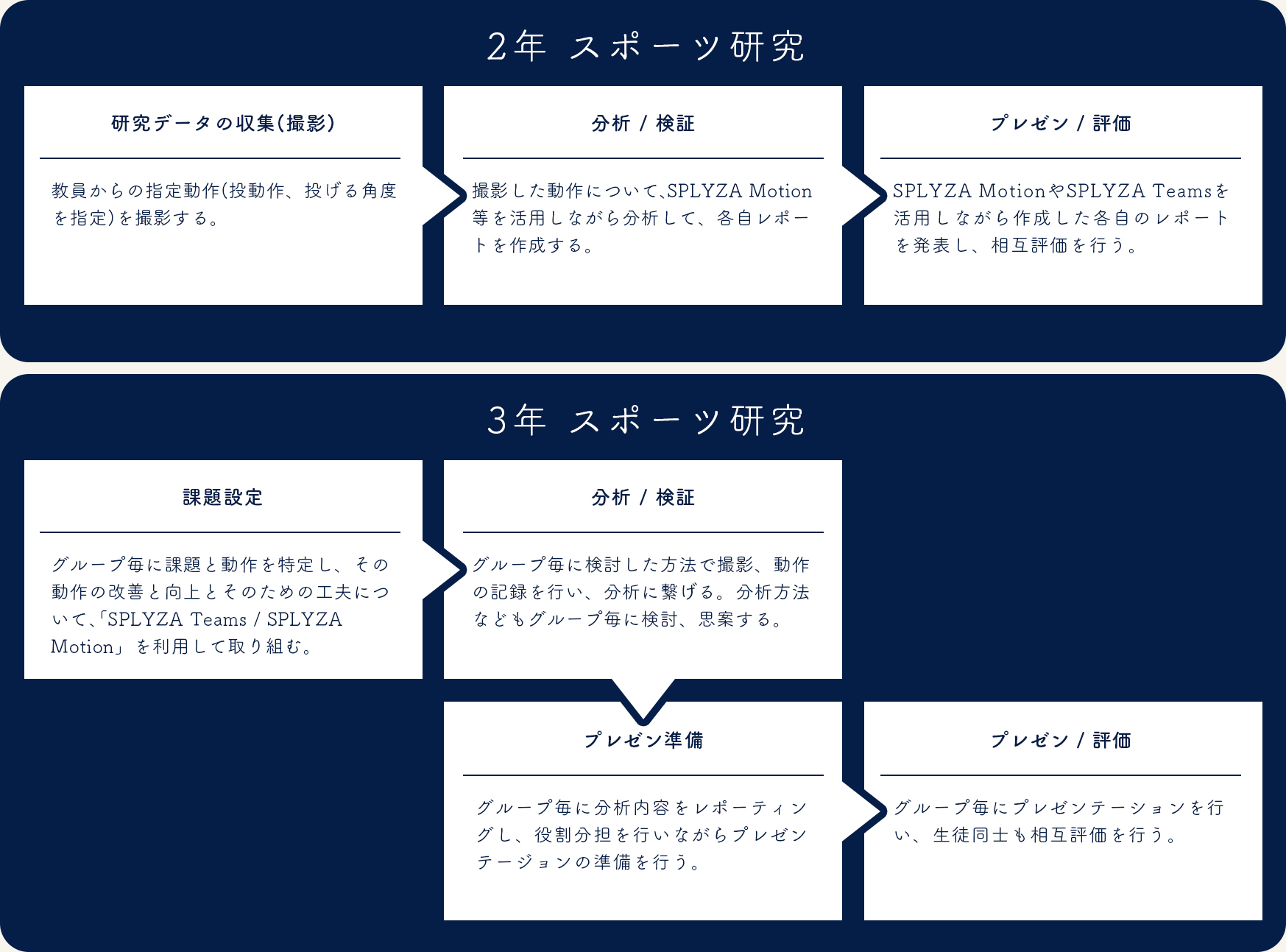

参考: 2・3年生の授業内容

2・3年生では「スポーツ探究」という単元で、授業時に教員がツールを指定するのではなく、グループごとに判断し、目的に応じたツールを選択・活用。特に3年生は「自ら課題を発見する」ことを目的としており、その目的に沿ったツールを各グループで選定し、使い分けている。

*フローによっては、複数の授業時間に分けて実施する場合もあります。

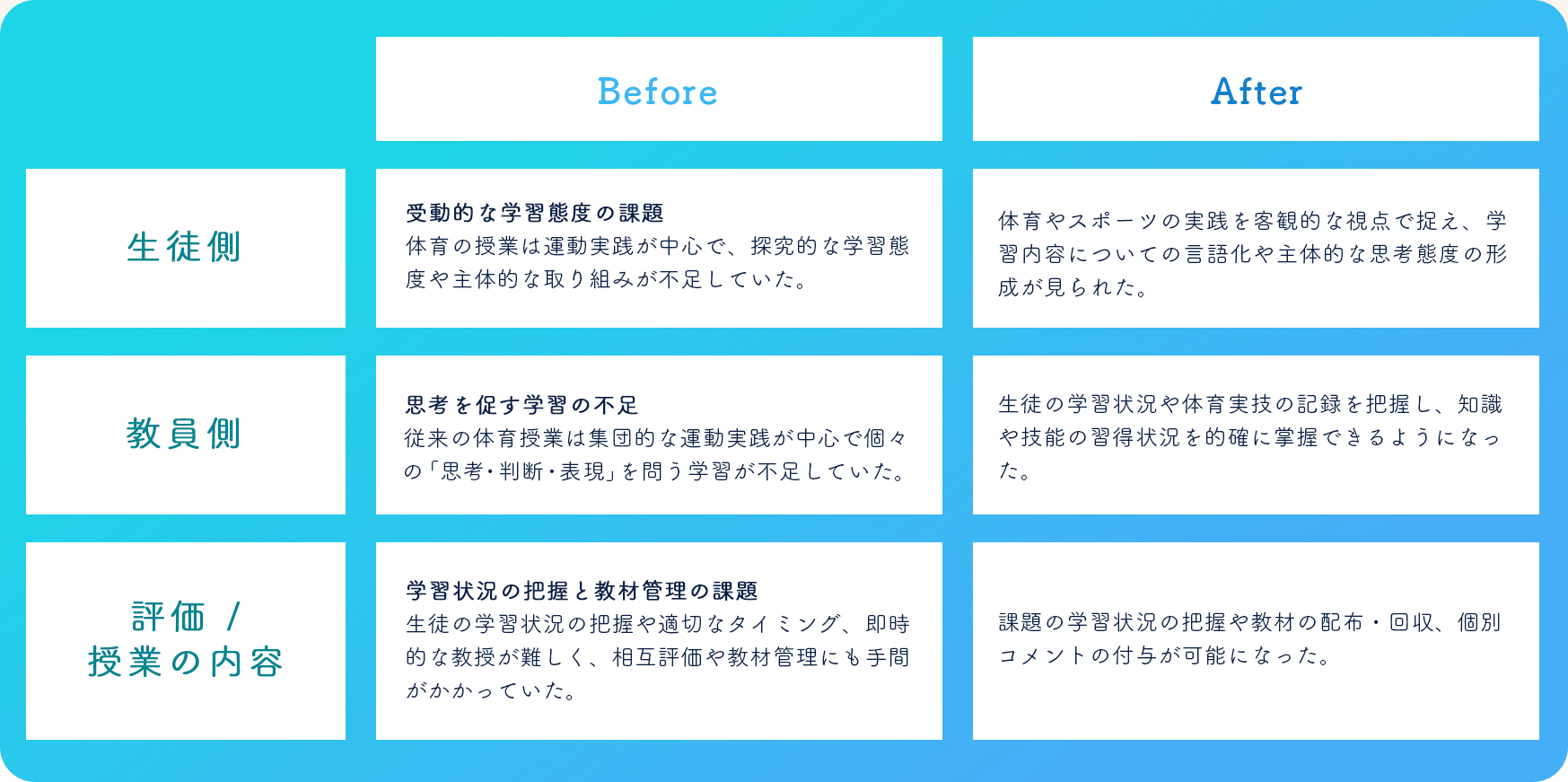

Teams / Motion導入前の課題と導入後の効果

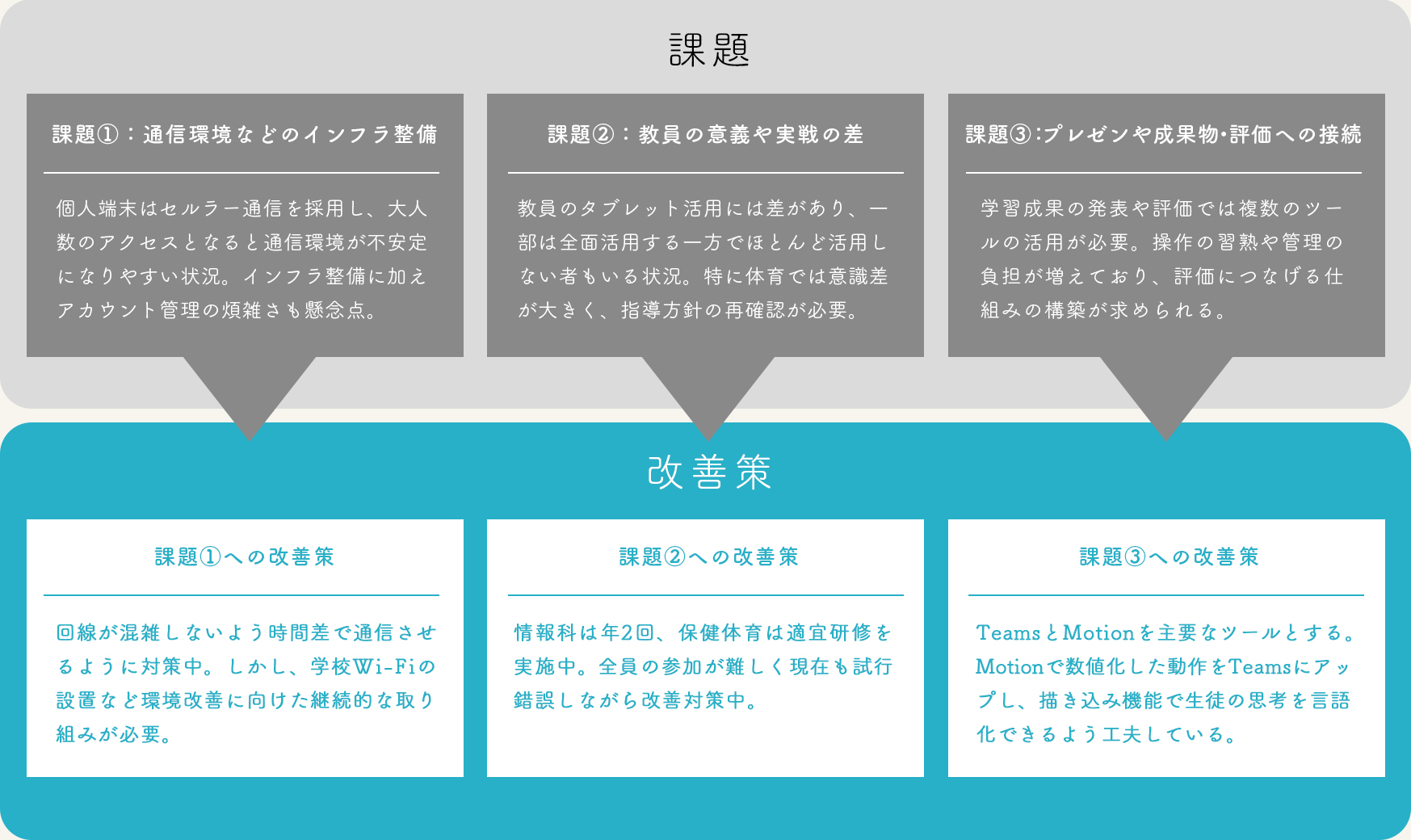

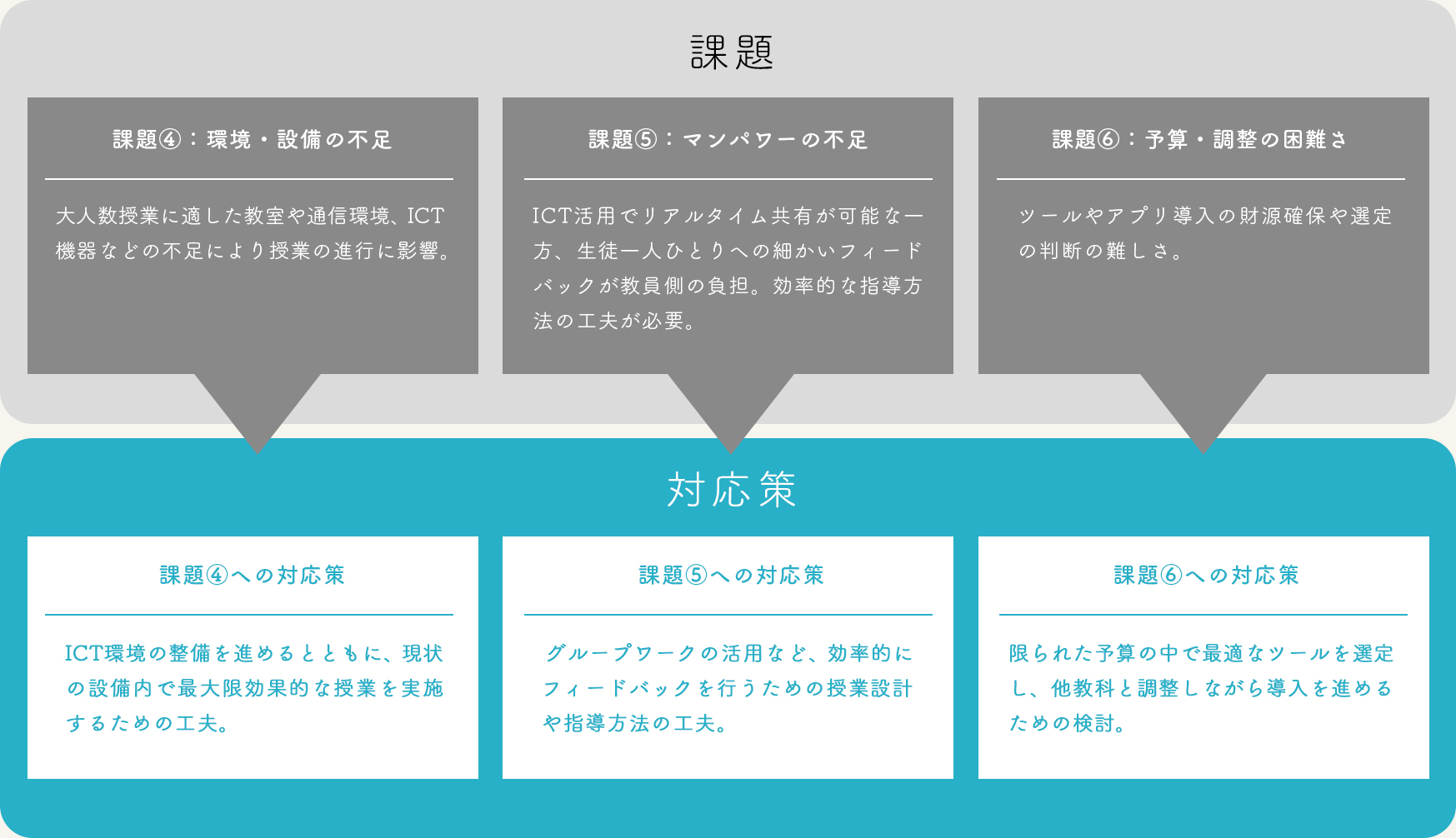

体育の授業におけるICTの活用は革新的で利便性が高いものの、ツール/アプリの運用管理や通信環境の整備、また生徒のID管理やセキュリティ対策など、多くの課題がある。更に、これらを実践するためには生徒・教員ともに試行錯誤が必要であり、学校全体でのICT環境の整備と専門的な支援が求められる。しかし、現場では十分に検討されず、導入だけでGIGAスクール構想が実現したと誤解されることも少なくない。

体育教育現場でのICTツール活用には課題が多いものの、生徒の技能向上には大きな成果が見られる。従来の抽象的な技術説明が具体的になり、動作が細かく分析・説明されることで、生徒の理解が深まり、上達が促された。

今後もICTを活用し、運動の楽しさや技能向上のプロセスを学ぶ機会を提供し、スポーツを通じて生き抜く力を育んでいきたい。

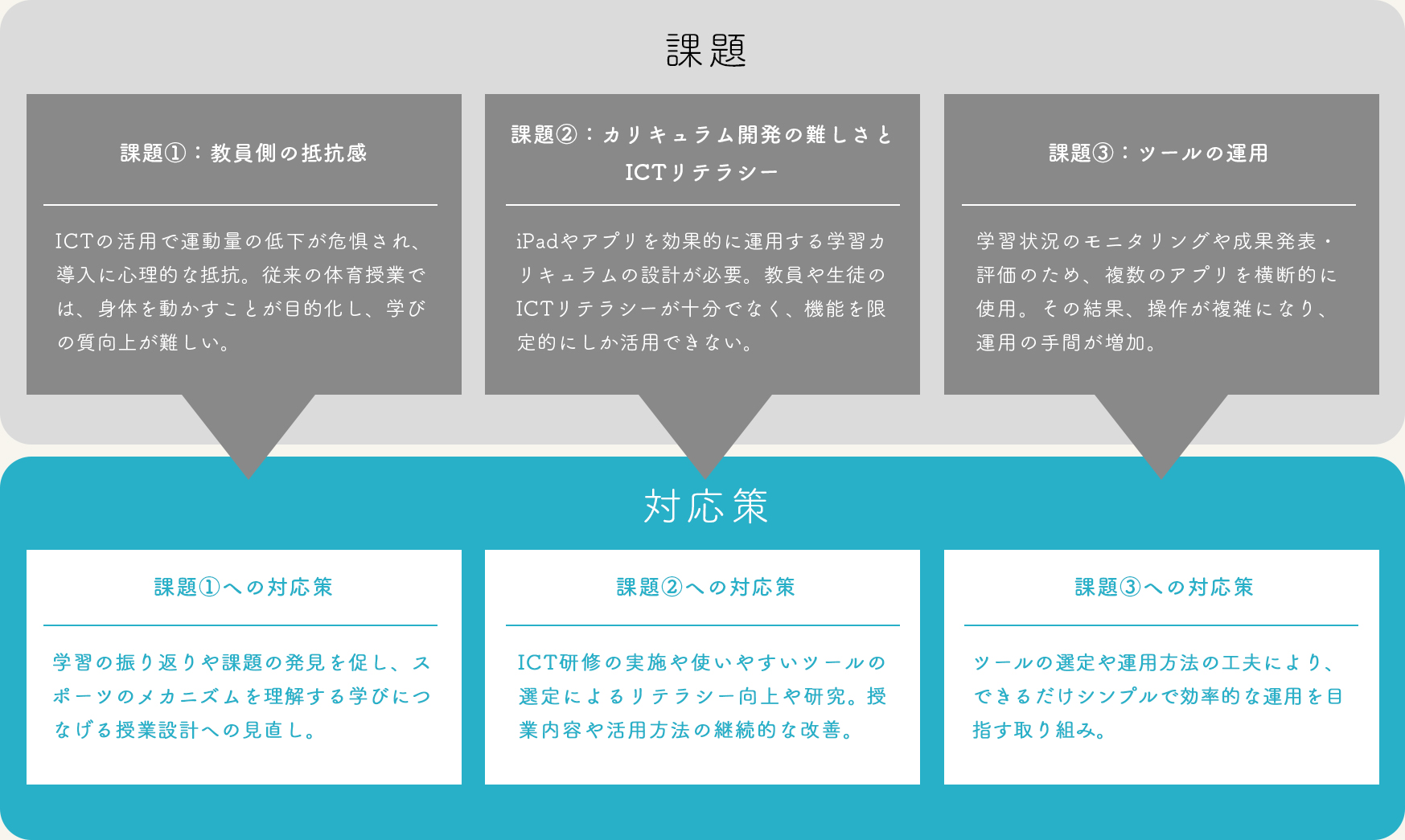

Teams / Motionの導入に至るまでの課題や対応策

現在も全ての課題が解決しているわけではなく、さらにはツールだけの問題ではない課題も多くあるため、試行錯誤を重ねながら改善に努め、より良い学習活動を実現できるよう継続的に取り組んでいる。

浪商高校の今後の展望

本校はICTを活用した「スポーツ科学」の啓発を通じて「探究学習」の推進に取り組んでいる。元々「スポーツ科学」や「体育」は、人間の身体知を題材にした学際領域であるので、他教科との融合(例:

物理と投動作、数学の確率と勝率、社会とスポーツの在り方など)といった教科横断的な学習プログラムの企画や創発に取り組んでいきたい。

更に、日本全体の体育・スポーツ教育環境の向上やノウハウの共有を促進し、より良い教育環境の構築を目指していく。そのためにも、SPLYZAには引き続き学校やクラブ活動の現場の声を丁寧に汲み取りながら、アプリケーションの機能向上や追加に取り組んでもらいたい。